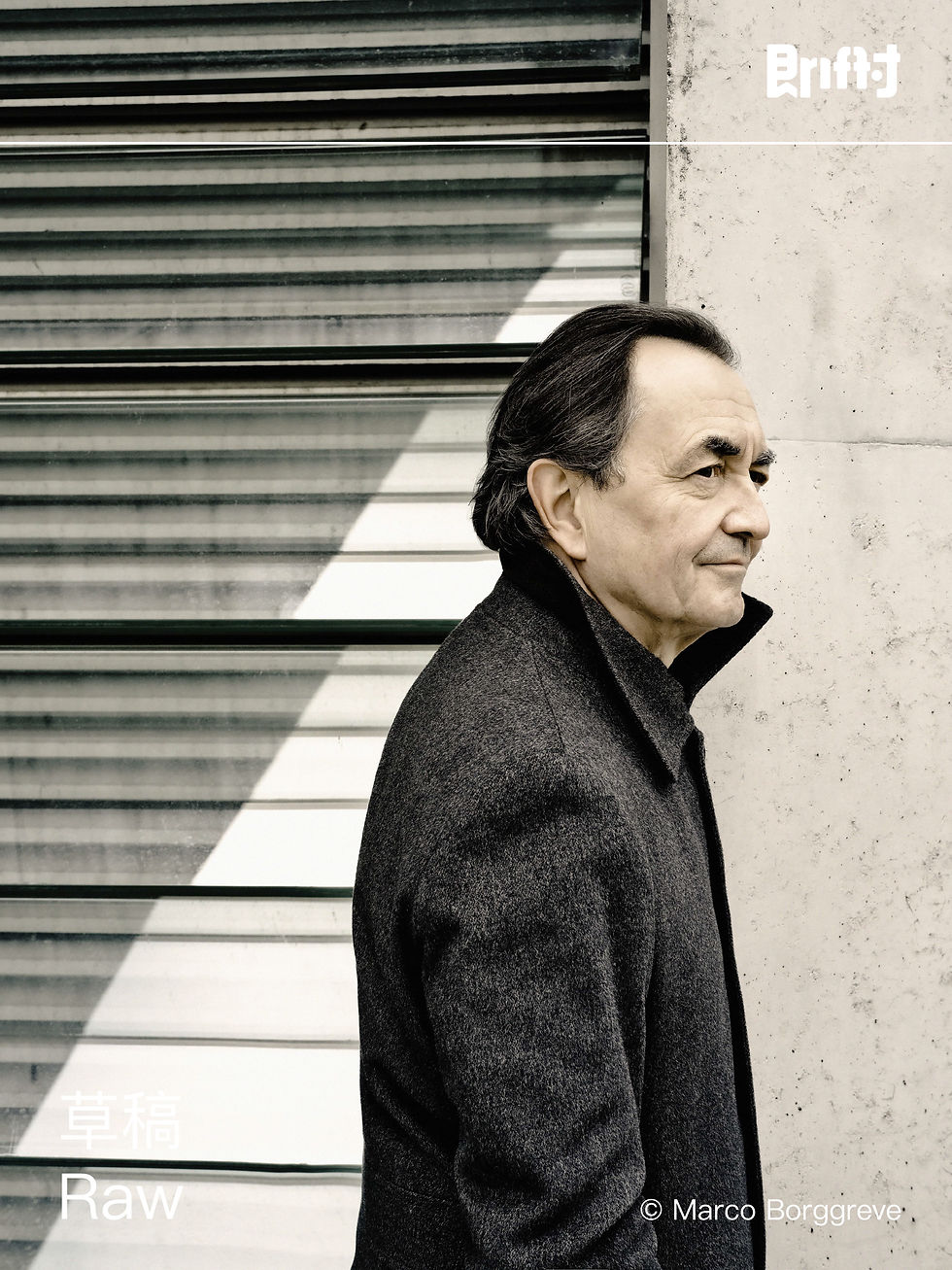

皮埃尔-洛朗·艾马尔的永恒一天

- Lucy Cheung

- Sep 30, 2025

- 14 min read

听说钢琴家皮埃尔-洛朗·艾马尔(Pierre-Laurent Aimard)将于10月10日在上海举办独奏会,曲目既包括拉威尔的《夜之幽灵》,也有艾马尔导师兼挚友皮埃尔·布列兹(Pierre Boulez)的两部作品。趁此机会,我整理了2016年在英格兰东海岸、艾马尔卸任奥德堡音乐节(Aldeburgh Festival)总监之前与他的一场交谈。

今年3月,我曾在伦敦伊丽莎白王后音乐厅(Queen Elizabeth Hall)看过艾马尔与曾出演《布达佩斯大饭店》(Grand Budapest Hotel)、《007大破量子危机》(Quantum of Solace)等影片的演员马修·阿马立克(Mathieu Amalric)致敬拉威尔诞辰150年的现场演出。两位艺术家以自由而开放的方式呈现这场音乐会,既像工作坊,也像小剧场。

艾马尔经常来伦敦。2023年,为纪念匈牙利裔奥地利作曲家捷尔吉·里盖蒂(György Ligeti)百年诞辰,他在南岸中心(Southbank Centre)策划了一天的活动。中午,他在较小的伊丽莎白王后音乐厅演了一场独奏会,结束后直接到大厅给公众做免费的里盖蒂讲座。夜晚,他又前往隔壁的皇家节日大厅(Royal Festival Hall),与伦敦小交响乐团合作演出里盖蒂的管弦乐作品。

他说里盖蒂是他见过的艺术界人物中,思维和灵感最为强烈的一位:“他的创作充满‘有秩序的疯狂’,作品的每一个层面都很丰富,将人们带到意想不到的极端……我们谈论的不是完美,而是一种机制。”他将弹奏里盖蒂的作品视为“抵达觉悟”的努力过程。

有听众提问:四分之一音在英国传统音乐教育中并不存在,该如何练习与把握里盖蒂作品中的“微音高”和不稳定节拍。艾马尔回忆,年轻时他常在敲击乐上试探里盖蒂的节拍处理。他形容作曲家“在时间中创造时间的艺术”,是一种哲学:有时更具数学性,有时更贴近人的身体动态。他说:“在里盖蒂的作品中,我们可以用不同方式感受时间。别忘了,他非常热爱爵士乐,这意味着他的节拍永远充满弹性……弹奏他的作品,需要将‘超级机器’般的音乐尽量人性化。当然,有时他设定的游戏本身就是机械节奏,这也是另一种感受时间的方式。”

2015年起,艾马尔开办了一个网页,作为里盖蒂钢琴作品研究的免费数字库。他将自己的录音上传,希望能找到资金坚持下去,并对我说:“传递里盖蒂的作品精髓是我的责任。”至今,这个网站仍在更新。

每一次看艾玛尔的现场,他在键盘面前边弹琴边咀嚼空气似的的姿态,总会令我想起在海滨小镇奥德堡不可复制的一天。那天属于他和他琴键上的梅西安。

奥德堡位于英格兰东部,作曲家本杰明·布里顿(Benjamin Britten)与爱人、男高音歌唱家彼得·皮尔斯(Peter Pears)曾在此安家30余年,并联合创办奥德堡音乐节。从1948年起,音乐节成为布里顿新作的全球首演平台,《彼得·格莱姆斯》(Peter Grimes)和《魂断威尼斯》(Death in Venice)等歌剧均在此首演。音乐节迅速发展成欧美重要的音乐盛事。布里顿去世后,俄国大提琴家兼指挥家姆斯季斯拉夫·罗斯特洛波维奇(Mstislav Rostropovich)接任总监。2009至2016年,艾马尔担任音乐节总监。七年后,他觉得“够了,是时候让位给下一个时代。”奥德堡音乐节“艾马尔时代”的最后一天,他策划了极其丰富的一天:从清晨四点半天未亮起,他便开始演奏梅西安《鸟鸣集》(Catalogue d’Oiseaux)中的13段作品,换了几个室内外场地,他将四场音乐会命名为“日出”、“午后”、“黄昏”和“午夜”,结束时已经是晚上23点50。奥德堡音乐节至今每年举办,但受疫情影响规模已大不如前。回看那一天,在场实在幸运,对于英格兰东海岸的小镇来说,也确有“空前绝后”的意味。

1940年代末,梅西安弟子布列兹创作了一批突破音乐语言的作品,梅西安受到启发,也在钢琴练习曲上尝试实验性创作,并影响布列兹、斯托克豪森发展出“全面序列音乐”风格,旨在突破日耳曼晚期浪漫主义音乐的创作方式。但梅西安很快意识到其局限,并摸索出独特的客观创作路径:从大自然中提炼音乐,将人类因素排除在外,这便是《鸟鸣集》的由来。

全套《鸟鸣集》首演由布列兹安排,于1959年由梅西安第二任妻子、钢琴家伊冯·洛里奥(Yvonne Loriod)在巴黎演出。《鸟鸣集》中《黄鹂》的法文名字恰为“洛里奥”,是梅西安献给妻子的礼物。艾马尔是洛里奥学生,从12岁起便开始练习《鸟鸣集》选段。

那天在奥德堡,艾马尔几乎弹了一天一夜的《鸟鸣集》。

第一场“日出”,在凌晨四点半于小村庄Snape举行,这里也是奥德堡音乐节主场地Snape Maltings音乐厅所在。音乐厅原为谷仓,毗邻奥德河和大片芦苇地,至今仍保留谷仓风貌。那天凌晨,我们三点半在奥德堡街头集合,坐上一辆1929年产复古巴士。不知是谁拍了张合照,分享至社交媒体:一群以中年人为主的古典乐评人站在夜色小镇街头,像派对,又似宿醉。《每日电讯报》(The Telegraph)乐评人埃文·休伊特(Ivan Hewett)身上的西装在微光下显得超现实。隔街吹来的海风,拂乱大家的衣角、发梢或神情。

巴士呼呼地开了15分钟,一路看着山峦的轮廓慢慢清晰起来。到达Snape时不到四点,芦苇地里已有人群,披着毛毯小心穿过芦苇,走向奥德河。也有家庭自带沙滩椅,披大衣面向日出。艾马尔在音乐厅咖啡厅内独奏《日出》篇前,大家先在自然中倾听鸟鸣。观众中不少是长期观鸟者,他们未必听过梅西安作品,却被倾听鸟鸣的仪式吸引。音乐节在户外放置音箱,演奏开始后,未购票者可同时聆听人工音乐与自然歌声。

奥德堡所在地区是海洋气候,夏季天气变幻莫测。第三场“黄昏”最考验运气和音场设置:音乐会在英国皇家鸟类保护协会(RSPB)Minsmere沿海自然保护区山坡上。钢琴摆在临时木台上,观众花8英镑购票,带野餐布坐草地上吃三明治,或躺下看云。傍晚五点半开始,由于风大、云厚,我们没赶上夕阳,但未下雨。行前大家抹了防蚊水,然而昆虫没有传说中来得凶。

艾马尔开始弹第一首《黄嘴山鸦》,天边就传来一阵寒鸦的鸣叫。观众们惊喜骚动:大自然真有呼应呢。这是唯一用了扩音的音乐会,我身边有点听觉洁癖的瑞士《时代》杂志乐评人,小抱怨了一下扩音器对音色的毁坏。这一瑕疵在第二场“午后”和最后一场“午夜”中都获得了补偿。“午后”在天花板保留着谷仓木横梁的Snape Maltings音乐厅中演出,全程直播四场音乐会的BBC三台(古典频道)主播提醒听众:这个部分,最难弹的是《黄鹂》一段。我身边坐着两位专程从隔壁城市赶来听演出的钢琴家,两人在演出前后激动的评论,使人联想曾将听音乐会视为需“焚香沐浴更衣“的朝圣者。

最后一场“午夜”之前,晚上九点半,还听了一场由梅西安专家克里斯托弗·丁格尔(Christopher Dingle)和鸟类专家奈杰尔·科拉尔(Nigel Collar)联合做的讲座。晚上11点演出开始前半小时,大家以咖啡蛋糕补充能量。进入“布里顿工作坊”之前,我们被告知:艾马尔要求场内灭灯,所有座椅被拆走,他希望观众能自在地随便坐、躺着听。当然,不愿意“随便”的观众可以坐到二层座位上。结果大部分观众都选择了楼下,到我们进场时,座垫、靠垫已经分完。

《纽约时报》的乐评人迈克尔·怀特(Michael White)第一个在地板上躺了下来。我先是坐下来,但在暗光之中,迅速感觉到这漫长的一天已砸到眼皮上。撑不住的我也就地躺下。没有传统音乐会的出场礼数,琴声忽然就响起。艾马尔原来早已靠在钢琴边,把脸埋在双手里。这场演出的体验最独特,平躺或侧躺着,闭上眼,几次接近半睡的状态,最后一首长达30分钟的《苇莺》架构复杂但能量充沛,我感觉精神一个劲朝顶上的木横梁飙上去。音乐结束时,大家站起来欢呼;艾马尔凑近琴谱,深吻了一下。

第二天一早,我敲开了艾马尔在奥德堡住处的门。他与钢琴家塔玛拉·斯泰凡诺维奇(Tamara Stefanovich)的感情结晶、当时刚满2岁的小亚瑟坐在餐桌上,意大利小保姆在旁照顾。艾马尔把儿子拉到自己跟前,小亚瑟就此赖在他怀里。艾马尔抬起头来:“真抱歉,我能抱着他接受采访吗?”

艾马尔:学院派音乐常自视为核心文化,这是带有帝国主义色彩的傲慢视角

L=张璐诗

A=Pierre Laurent-Aimard

L:为什么选择在奥德堡演出全套《鸟鸣集》?

A:梅西安这个名字在英国并不常见,但他一直是我心目中现代音乐的代表,所以我想做点什么。多年来,我一直尝试以最好的方式呈现他的作品。奥德堡音乐节就在大自然中间,我们可以用不同地点和场所演出,音乐节的观众也很开放,这就已经是个理想的框架了。演出前,我们还办了几场大师班。我希望在音乐节任职的最后一年,实现我最好的项目,把音乐会、学术、亲近大自然的音乐教育、徒步、对不寻常事物的热爱这些元素都容纳进来。

其实我从12岁就开始学这部作品。伊冯·洛里奥是我的老师,所以弹《鸟鸣集》对我来说很自然。小孩子做事情,总是自然又带教育意义。到青春期时,我才开始有意识地走进大自然,录下不同鸟鸣,慢慢做系统的研究,也慢慢学得更好。

L:昨天弹完《鸟鸣集》,你感受如何?每段演出之间的几小时,你都怎么安排?

A:尽量让自己放松下来,但不敢松懈,我会继续练习,为下一场做准备,要不停彩排,还得从一个地方搬到另一个地方。昨天,我尝试诠释一部传统框架下几乎无法实现的作品。《鸟鸣集》有很大潜力,即便60年后,我们仍然需要为它设计非传统演出环境,这本身就是一种证明。作品里关于时间与空间的概念很多,所以我想创造不同的呈现平台,把时间和空间都考虑进去。我很满意。这次演出是我梦想已久的,这套作品我弹了很多年,最难弹的肯定是最后一首《苇莺》,很长(30分钟),形式复杂,规模很大,从技巧上讲也很挑战人。

L:梅西安对你影响最深的是?

A:我12岁就认识梅西安。因为洛里奥,我有机会接近他,他还成了我第一个儿子的教父。一直以来,我对他的音乐都感到亲近,无论走到哪里都带着,好像那是我DNA的一部分。

让我受启发的是他音乐中那种无与伦比的坦率精神。他和自己的时代有彻底的接触,同时又用面对新时代的态度去看待那个时代。他创造出属于新世界的声响。作为艺术家,他找到了重构世界的新材料。我们得以思考声响与时间的关系,他所处时代音乐与文化的意义,以及人与自然的关系,这些都至关重要。

L:《鸟鸣集》中人、音乐与自然的关系怎样理解?

A:在《鸟鸣集》里,人类与自然的音乐混合在一起。一部分是模仿鸟鸣,另一部分是描写大自然景色、氛围、光线,后者更主观。总之,这部作品是一个热爱鸟鸣的人写的。梅西安不仅标注了鸟类名字,还记下每种鸟的颜色,有时你会注意到他对鸟类的理想化描写。需要留意的是:这些是鸟类的而不是人类的“语言”,而这正是梅西安用以突破自身音乐语汇的出发点。

L:梅西安活跃的时期是现代音乐创作的黄金时代,作曲家们以前卫的手法去试探音乐的边界。今天的环境与当时比有什么不同?

A:在我们的艺术文化传统中,一向不主张模仿或继承前人衣钵,而是去改变它。每个时期有不同特征,但多少都是在承上启下的语境之下,产生出对新观念、新现代主义的需求。

现在大家总觉得自己生活在自由世界,其实很多行为都被操纵、被束缚。创作者要有怎样的自由,才能创作出真正传递自由的作品?我想到本内迪特·梅森(Benedict Mason),他是英国很重要的作曲家,但作品少有人上演,知道他的人也少。正因如此,我把他请到奥德堡音乐节。他内心极自由,他写的音乐能够让我们对这个时代有更深刻的体会。

L:那“当代音乐”对你来说意味着什么?

A:当代音乐一定是今天的人写的。我最喜欢那些探索新手法、用新方式突破音乐语言的作曲家。他们为现在而创作,而不是已经结束的时代。他们丰富我们的见识、引导我们、为我们提供开启时代的钥匙。

难道受大众欢迎才是目标吗?我认为不是。在这个以数量去衡量成功的社会中,我们常被这样的偏见所操纵。这是极其扭曲的世界观。我们要谈论文化的话,就不该盯着数字看,而是要看对关注的人来说是否有意义。

我从事音乐的目的不是为了受众。到体育馆里弹琴,对我来说是一件很盲目很傻的事,那不过是为了赚钱,或者去展示所谓的成功,跟文化完全无关。重点是找出对人类有意义的事,并与有心人分享。在这个前提下,勋伯格的小众也没问题。他非常成功,因为他的艺术能改变世界。

L:对比上两个世纪,精英文化逐渐消失。音乐家身份有什么变化?

A:我们需要为自由发声的作曲家。贝多芬在特定时代背景下表达了自由的声音,他非常果敢,在特定的政治文化语境下表现激进。

这是一个普遍问题。科学、学术对人类行为的影响非常大,因此天才科学家往往在传统社会被视为危险,而不是进步先锋:因为其发明搅乱了每个人已经拥有的小小权力。正因如此,新发明出现,需要很长时间才能实践,因为很多自身利益被触及的公司会想方设法去阻挠。这种情况存在于经济及政治领域。很不幸,人类历史就是这样演变。我没有更正面的答案。

L:你当年接任奥德堡音乐节时有什么想法?

A:接任对我是一个意外。我从没学过当艺术总监,这原本也不是我的工作。英国位于欧洲大陆和美国之间,属于欧洲,但文化独特;音乐节向不同文化开放,但又很有英国特点。我是音乐节历史上首个不住在英国的艺术总监,因此我把这视为信号,要把更前卫的、英国之外尤其是欧洲大陆的文化介绍进来。我觉得自己的工作是要“先锋化”和“欧洲化”奥德堡音乐节;同时也重新考虑那些从没在音乐节上露面的英国本土艺术家。有些我认为重要的音乐家,以前很少获得曝光的机会,于是我把作曲家乔治·本杰明(George Benjamin),或者约翰·艾略特·加德纳(John Eliot Gardiner)这样的诠释者请了过来。

L:过去八年,奥德堡音乐节委约了不少当代作曲家创作,并提供了首演平台。你选择委约的标准是什么?

A:这是一个涵盖各门类音乐的音乐节,新音乐只是其中一部分,而音乐节最初是由十分保守的作曲家本杰明·布里顿创办的。我受邀上任总监时,大家都清楚我对前卫音乐更感兴趣。以前我从没想到自己会参与进来,但后来想,这会是很有意思的结合,我们应抱着建设性的态度去办出最好的音乐节。

我选择委约的创作者,需要代表先锋精神。这个音乐节有着深厚教育传统,为年轻人提供学习空间。受委约的作曲家各种年龄层的都有:艾略特·卡特(Elliott Carter)为我们创作最后一部作品时已经超过一百多岁,在那之前我们每年都向他委约作品并首演,只有一年例外。也有年轻人,比如在奥利弗·克努森(Oliver Knussen)作曲班学习的学员,有些人不过18、19岁而已。

L:八年了,你感觉英格兰东海岸这个小村庄对当代音乐开放吗?

A:当地百姓是比较保守,但来音乐节捧场的观众就不一样,他们未必年轻,但内心一点不老。你也看到了,昨天每场都坐满,如此疯狂的一天,还是有很多人跟随。他们对音乐节很信任,也接受我做出的改变,就连当初音乐节内部最保守的那个人也认可了。他们意识到了我的出发点是为了将音乐节办得更好。我不是连根拔起音乐节的传统,而是以它原来就很鲜明的身份为基础,慢慢打开一扇又一扇门。

L:在任艺术总监期间,有没有你印象特别深的时刻?

A:有的。我虽然2009年上任,但事实上策划的首届节目是2010年。我请了四位代表我艺术政治观的艺术家过来。其中,布列兹对学院派来说几乎是魔鬼,他完全来自另一个世界。我开发布会告诉大家他要来的时候,现场发出了一声“啊”的惊叹,我就感觉到那是成熟的时机;我为乔治·本杰明设计了一个特写环节,那时他缺席音乐节已将近20年;我还把德国男中音歌唱家马提亚斯·葛纳(Matthias Goerne)请了过来,他唱了连续三晚的舒伯特;还有指挥家约翰·艾略特·加德纳,当时他也有整整十年没到过音乐节了。

L:你与爱人塔玛拉·斯泰凡诺维奇的合作是怎么开始的呢?(该问题不代表今日两人状态——作者注)

A:塔玛拉一开始是我的学生。1998年时,她已是很不错的钢琴演奏家:她在前南斯拉夫受教育,前南的音乐教育水平很高,她学了莫扎特、贝多芬这些西方音乐中的大部头,水准很高。但她想学更多新音乐,于是报了我在科隆的班。她的学习非常出色,后来成了我的私人助理,甚至伴侣。她是当前最好的钢琴演奏家之一,她做的事情很有意义,会思考在这个变化的世界中自己的位置,然后设计出有意思的节目来。她总能提醒我现在做的事是不是有意义,而且在演奏水准上不断挑战我。有她在身边,非常刺激。

L:这让我想到梅西安和洛里奥。

A:唔,不过梅西安是创作者,洛里奥是演绎者,关系很独特。

L:在今天的大环境下,你希望向听众传递什么信息?

A:人们要想,每件事到底有什么意义?对文化生活意味着什么?音乐和器乐教育可以在世界各国实践,但学乐器不仅是技术,核心是艺术教育,最终目的是丰富精神生活。可惜今天很多西方国家艺术教育不再被重视。

我们处在特殊历史时刻,突变随时发生,每天面对挑战。作为艺术家,要处理文化遗产与今天的创造,以及新一代艺术教育。现状令人担忧,但也刺激。我们要保持创造力,因为有责任和工作要做。

L:几年前我在奥地利格拉茨听过你的独奏会“拼贴-蒙太奇”(Collage-Montages),你将古典音乐和新音乐放在对话里,你的角色令人联想到策展人。

A:诠释者是创作者和听众的媒介。我们选择认为重要的曲目,并以特定方式呈现,确如策展人。希望曲目能启发人,在人际间产生意义。节目单不围绕商业,而是让作品互相呼应、互动。作品放在一起能形成特定艺术形式,引发思索。最终,这些作品就像拼贴-蒙太奇画面。钢琴独奏会不必死气沉沉,只要节目设计得有弹性,独奏会也是可以很生动的。这也是通过文字向观众呈现新曲目的教育方式。

L:指挥家尼克劳斯·哈农库特(Nikolaus Harnoncourt)曾找你合作录制贝多芬的协奏曲集。能谈谈那次合作吗?

A:那是一段非凡的经历。他不想找那些弹过几百遍的独奏家,而我恰好不是。我40岁才开始弹这套曲目,觉得需要一点成熟度才行。那时是2003年,哈农库特刚好找过来,他想要一位对这批曲目有新鲜解读、不受常规角度束缚的诠释者。我经常在新作品里摸爬滚打,在演绎老作品时也会带一些个人态度。我不想重复同行们积累了几百年的演绎方式,这些诠释有好好坏,但大多数时候,那种演绎方式只是集体习惯,而并非个人表达。我喜欢对着乐谱探索自己的理解,对常演曲目也一样,这是我最感兴趣的部分。而这正是哈农库特与我的共通点,也正因如此,他的演绎才如此富于创造性。那次我们的合作十分亲密。

L:2014年录制巴赫的《平均律》之前,你停止了所有演出,在柏林进修了一年。这期间有哪些收获?

A:最重要的是每天去思考和选择什么最重要,什么是最应该去做的事。身为艺术家,有时需要靠直觉,我想,关键是与自我的精神核心产生联系,在这个时刻受摆布和操纵的世界,尽量保持独立,尽可能靠近理想中的独立。这或许是幻想,但我们也应该尽量去实现。

L:西方音乐之外,你关注世界其他音乐吗?

A:世界各国的民族音乐有很多值得借鉴学习的地方,听这些音乐的时候,我们都难免会想到它们有失传的危险。这个时代,濒临威胁的不仅是大自然,还有文化遗产。去重视民族音乐,不但能帮助我们拓宽文化视野,也能帮助民族音乐家传播作品。

我个人很喜欢中非的五音音乐,我曾跟刚果俾格米的乐团合作过几场音乐会和录音。格鲁吉亚的五音传统也很深厚,我曾多次邀请格鲁吉亚的乐团加入到节目里。只要追求的不止是表面功夫,我们能做的就有很多。我们能够帮助民族音乐在文化世界里占上一席,不走全球化、单一化的路线,如果每种原创文化都有自己的位置,世界会更美好。

学院派音乐往往自视为世界的核心文化,这是一种带有帝国主义色彩的傲慢视角,并且极具破坏性。学院派确实创造过辉煌的文明,但那只是人类诸多文明的一部分。我所认同和尊重的世界,是由多元文化和差异共同构成的。

Comments